Desde su aparición en 2018, Hereditary se convirtió en uno de los referentes del género de terror de la última década. Aún recuerdo que al salir del cine sentí ese tenue temblor en el cuerpo, acompañado de una sensación de desequilibrio emocional que impide expresar con serenidad el sentido global de la película y nos priva de comentarios del tipo “al parecer el director buscaba retratar una tragedia contemporánea cuya manipulación sobrenatural-demoniaca contribuye a exaltar los conflictos familiares como la culpa, el castigo y el rechazo”, por otro más simple, pero no por ello menos preciso: “estuvo muy chingona”.

Luego, el interés y el ocio me llevaron a algunos videos de YouTube sobre la cinta, Wikipedia, reseñas, entrevistas, incluso llegué a hojear el guion y por supuesto a ver de nuevo la película. Supongo que tenía la necesidad de explicar racionalmente el estupor de la primera vez. Todo ello a partir de un análisis más o menos pormenorizado de los recursos que la hacían parecer tan coherente.

A siete años de su estreno, recupero algunas reflexiones. No busco mostrar nada nuevo, quizás simplemente conjuntar las impresiones de un aficionado para descifrar en ellas la construcción de un buen guion, producto de un trabajo minucioso que se nutre de la tradición del género.

¿De qué va?

Como sabemos (spoilers más, spoilers menos), la película nos cuenta la historia de los Graham, una familia condenada a servir de carne de cañón para que una secta oscura pueda invocar a un demonio llamado Paimon. La trama inicia con la muerte de la abuela, Ellen (Kathleen Chalfan), quien, pequeño detalle, es la líder de la secta oscura. El conflicto, además de mostrarnos cómo la familia, específicamente la hija de Ellen, Annie Graham (Toni Collette), poco a poco descubre que forma parte de un complot demoniaco y, lo peor, no puede hacer nada para evitarlo, también se enfoca en la relación tormentosa y el duelo que experimentan Annie y su hijo, Peter (Alex Wolff), tras la terrible muerte de Charlie (Milly Shapiro), hermana menor de este último.

Pistas y más pistas

Desde el inicio de la cinta (nada alejada a cualquier otra película del género), el director nos muestra una serie de pistas que evidencian el destino trágico de la familia. Por ejemplo, en la escena inicial se representa la habitación de Peter y en general la casa de los Graham como una maqueta. En palabras del director, los personajes “son muñecos en una casa de muñecas manipulados por fuerzas externas”.

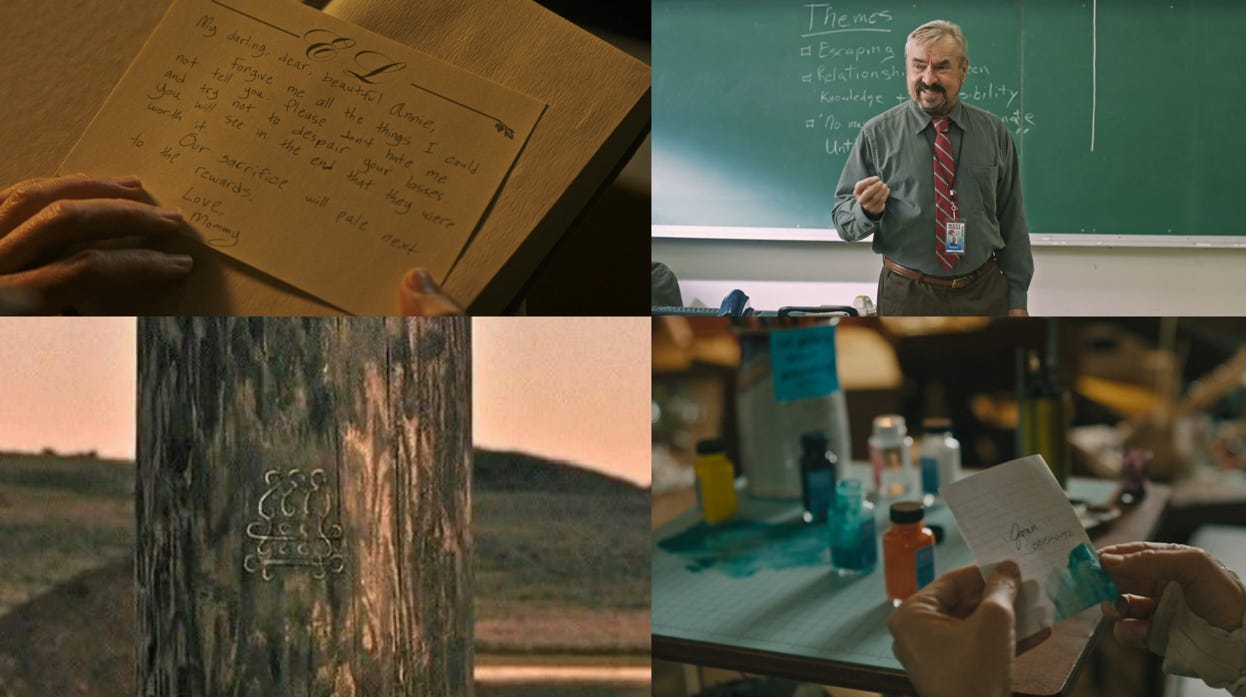

Las pistas que adelantan la tragedia continúan. La propuesta del director consiste en reforzar la idea sobre el destino trágico al estilo griego mediante una sobrecarga de indicios que se muestran de manera progresiva en la primera mitad del filme: la carta oculta en el libro Notes on spiritualism que le escribe Ellen a Annie anticipa de forma muy vaga las pérdidas y el sufrimiento que experimentará en un futuro; el símbolo de Paimon grabado en el poste hará que Charlie (literalmente) pierda la cabeza; el frasco de pintura que se cae por sí solo para que se manche el papel donde viene el teléfono de Joan (Ann Down), discípula del demonio y subordinada de Ellen, propiciará su encuentro con Annie; la reflexión sobre el destino en la clase de Literatura de Peter pondrá de manifiesto de nueva cuenta la tragedia: vemos al maestro tratando de que los alumnos reflexionen sobre Las Traquinias de Sófocles: ¿por qué Hércules no hace caso de las señales de su destino? Una alumna concluye: “son peones en una máquina sin esperanza”.

Aparte de los detalles ya mencionados, el guion trata de procurar que todos los elementos tengan un sentido lógico para dotar de coherencia a la historia. Pongamos de ejemplo el hilo narrativo que culmina con la muerte de Charlie. La primera advertencia ocurre en la misa de Ellen, cuando Charlie come chocolate y su padre le pregunta preocupado si no tiene nueces, ella niega con la cabeza. Luego de media hora de película, Peter lleva a regañadientes a Charlie a una fiesta de adolescentes. En el camino, vemos un poste marcado con el símbolo de Paimon. Ya en la fiesta, una invitada pica violentamente kilos de nueces, el ingrediente principal del pastel que Charlie comerá minutos más tarde. Charlie se empieza a ahogar por la alergia. Peter la sube al auto y conduce a toda velocidad en una carretera oscura. Charlie saca la cabeza por la ventana para tratar de tomar un poco de aire. De la nada, aparece el cadáver de un ciervo en medio de la carretera (seguramente los miembros de la secta lo pusieron allí). El auto cambia de dirección. Tomas brevísimas. Un crujido. La cabeza de Charlie choca con el poste que lleva el símbolo de Paimon. Peter, incapaz de enfrentar la terrible realidad, regresa a casa con el cuerpo sin cabeza de su hermana en el asiento trasero. Se acuesta y trata de dormir.

A pesar de la poca probabilidad de que algo así ocurra, la secuencia es lógica y, por lo tanto, verosímil. Cada acción tiene su antecedente hasta llevarlo a las últimas consecuencias: la decapitación y los posteriores conflictos internos de los personajes: la culpa de Peter y el odio de Annie hacia su propio hijo.

Por otro lado, están los datos que nos orillan a pensar que Paimon habita en el cuerpo de Charlie, como una especie de albergue pasajero antes de ocupar el de Peter. De nuevo, Aster propone una sobrecarga de indicios. Ya desde el inicio sospechamos algo a partir de la sonrisa cómplice hacia Charlie por parte de un hombre siniestro en el velorio de Ellen. Las sospechas incrementan con el saludo de una mujer desconocida al otro lado de la calle mientras Charlie se guarda en el bolso de su sudadera la cabeza de un pájaro. Poco a poco aparecen más pistas. Por ejemplo, cuando Charlie le dice a su madre que su abuela quería que fuera niño (en algún punto descubrimos que Paimon necesita un cuerpo masculino para estar completo). También es útil la declaración de Annie en el grupo de ayuda, donde confirma que ella le entregó su hija a Ellen para que la cuidara. Se trata de un punto medular en la película, ya que mediante su confesión nos enteramos de su herencia familiar: aparentes problemas psiquiátricos con sus padres y hermano, que nos invitan a preguntarnos: ¿qué les pasó en realidad?, ¿qué hay detrás de esos trastornos? Otro factor son los muñecos que diseña Charlie con materiales reciclados. Por ejemplo, la representación que hace de los personajes sacrificados en una especie de diorama que, como descubriremos más adelante, se trata de otro indicio: la coronación de Paimon.

Vale la pena mencionar la relación entre los dioramas de Charlie y el trabajo de maquetación de Annie. Por un lado, la hija retrata de manera casi abstracta el entorno sobrenatural e inconsciente de los personajes; por otro, la madre representa de manera hiperrealista eventos que le han ocurrido, sin contar, claro está, la figura enigmática de la abuela en el quicio de la puerta viéndolos dormir, representación que probablemente se refiera a los sueños y, en un segundo plano, al control de la madre sobre la familia Graham. Esta relación entre dos formas de creación artística nos lleva a pensar que en la cinta existen tres niveles de representación: lo real, lo sobrenatural y lo inconsciente. Poco a poco los dos últimos comienzan a ocupar el primero a tal grado que Peter piensa que está en una pesadilla. (¿Qué es el género de terror sino una pesadilla hecha realidad?)

Otro elemento importante es la libreta de dibujos de Charlie. Ésta no solo refleja la situación de los personajes o para anticipar lo que les ocurrirá en la historia (recordemos los retratos de la familia con los ojos tachados) también es el vehículo para invocar a Paimon en la casa de los Graham. Su carácter sobrenatural y demoniaco impide que sea destruido a menos de que uno de los personajes muera. Resulta conmovedora la escena del intento de sacrificio de Annie al lanzar la libreta al fuego por segunda vez pensando que en el acto ella morirá y salvará a Peter de las garras del demonio. Sin embargo, su plan fracasa. Al quemar la libreta, su esposo, Steve (Gabriel Byrne), muere inmolado. De nuevo la idea del destino. Como en Funny Games de Haneke, hay una lógica perversa que hace que el sufrimiento de los personajes vaya in crescendo.

Clichés, convenciones del género y personajes

Al tratarse de una película de género, la cinta incluye una serie de convenciones y clichés de manera deliberada, pero el director trata de incorporarlos de la forma más original posible. Por ejemplo, para la referencia de símbolos satánicos, evitó el uso de cruces invertidas, pentagramas, sangre en las paredes y demás artilugios que por su obviedad ya no provocan ninguna extrañeza. Además, son contados los jump scares e inexistentes las presencias monstruosas o grotescas. El recurso de los sueños, si bien no está exento de presencias sobrenaturales (siempre humanas), hace hincapié en los traumas familiares.

Como todo discurso fantástico, el terror plantea un problema de comunicación entre el discurso-real-científico y el sobrenatural-mágico. Tanto nosotros en tanto espectadores, como los personajes principales, asumimos el rol de detectives. Queremos desentrañar una verdad accesible solo para aquellos que cruzan los límites de la razón: detrás de nuestros deseos hay un conjuro maligno que se nos ha heredado. Lamentablemente para los personajes, descubrirlo resulta en su perdición, en cambio, a nosotros como espectadores nos lleva a la conmoción y la fascinación.

A pesar de que parece que varios roles están bastante definidos (el escéptico: Steve; el adolescente-poseído: Peter; la investigadora-heroína: Annie; la-niña-que-ve-cosas: Charlie), algunos de estos personajes también se apartan de dichas convenciones. Charlie, por ejemplo, es un caso particular. Se trata, como comentamos, de una niña poseída por Paimon, cuyas características se relacionan con lo siniestro. Ya sea por su afición a dibujar retratos perturbadores, o por chasquear la lengua (gran recurso que se integrará en varias ocasiones después de que Charlie muera), o por su fisonomía fuera de lo común (la actriz padece disostosis cleidocraneal), o por su indiferencia hacia el mundo real, o por su incapacidad para llorar, Charlie se nos muestra como un ser aislado y vacío, es el personaje perfecto para representar una posesión fallida.

Por otro lado, tenemos a Annie, la protagonista de la historia, quien gracias a sus pesquisas descubre la mayor parte de las piezas sueltas que hilan la trama. Le debemos a Toni Collette escenas desgarradoras que nos conmueven terriblemente, como la secuencia del duelo por la muerte de Charlie. Annie es un personaje complejo, lleno de contradicciones. Por una parte, odia a su hijo por considerarlo responsable de la muerte de Charlie; por otra, intenta sacrificarse por él. Además, pasa de la conmoción a la posesión. Primero empatizamos con su sufrimiento, pero una vez poseída terminamos teniéndole más miedo que a todos los miembros de la secta juntos. Ella es el vehículo emocional de la historia.

Su antagónico es su propio hijo, Peter, incluso más que Ellen o la secta o las fuerzas sobrenaturales. Esto se debe a que el tema principal de la historia consiste en la relación conflictiva entre una madre y su hijo. A diferencia de Annie, Peter ocupa un rol más bien pasivo, como el del cordero que está a punto de ser sacrificado. Las emociones contenidas del típico junkie adolescente poco a poco se van desbordando hasta mostrarnos a un ser humano endeble, sin ninguna agencia y, sobre todo, sin la posibilidad de entender lo que le ocurre tanto física como psicológicamente. Destaca, por ejemplo, el desahogo emocional que experimenta en la escuela tras la culpa por la muerte de Charlie. No nos queda más que sentir lástima por él.

Sin dejarlos pasar de largo, menciono a Steve, Joan, Ellen y, ¿por qué no?, al perro de la familia Graham. Comencemos con Ellen. A pesar de no aparecer más que en un féretro al inicio, en algún punto nos enteramos de que ella es el artífice de todo lo que le ocurre a la familia Graham. Digamos que es la segunda directora y, por lo tanto, la principal responsable del conflicto externo: el ser humano contra su destino. Steve, en cambio, es más bien un peón que cumple una de las funciones típicas del género de terror: mantenerse en el escepticismo y oponerse a la detective, en este caso, Annie. Se trata de un psiquiatra que a pesar de ser testigo de presencias demoniacas en su casa (la escena más clara es cuando invocan a Charlie), cree que Annie profanó los cuerpos de Ellen y de su hija y que por lo tanto está completamente loca. Su actitud nos recuerda a Guy Woodhouse de Rosemary's Baby. Joan, muy al estilo de Minnie Castevet de Rosemary's Baby, también es un personaje que cumple una sola función: engañar a Annie para así concretar el plan de Ellen. Como dato curioso: su papel de ayudante del diablo nos da una pista sobre el uso del color en la cinta. De acuerdo con el director, Paimon es representado mediante colores rojizos y marrones, como la vestimenta de Joan en todas las secuencias en las que aparece (otro recurso a la carga simbólica de la película).

Quizás el elemento más flojo es la mascota de la familia: Max. Generalmente en el terror los ladridos son un radar de fantasmas o espíritus malignos. En Hereditary, Max no es la excepción. Sin embargo, su instinto animal nunca influye en ninguna acción. El perro sirve más bien para ambientar algunas escenas y abonar a la idea de la típica familia estadounidense: madre, padre, hijos, casa, coche y perro. Pero en realidad a nadie de la familia le importa la mascota, de hecho, solo por el guion podemos saber su nombre. Seguramente lo único que recordamos es la voz de alguien en la sala de cine que se lamenta cuando lo vemos hecho un bulto: “Ay, no, el perrito no”. Su aparición es prácticamente nula y su muerte solo sirve para redondear la trama y que algún listo, de esos que más allá de ver películas se dedican a encontrarle errores, evite decir: ¿y qué pasó con el perro?

Buena parte del cine de terror consiste en saber dosificar una serie de recursos que ya forman parte de las convenciones del género. Hereditary nos enseña cómo y cuándo hacerlo. No hay que apresurarse y hay que corregir o borrar si es necesario. No está de más recordar que se desecharon treinta escenas, alrededor de una hora de metraje. A pesar de la saturación de elementos simbólicos que nos encaminan a la tesis de la película, a pesar de toda esa pesadez de indicios que pudieran entorpecer la trama o volverla demasiado obvia, la cinta sabe aprovechar todos estos recursos para estremecernos con una historia sobre el sufrimiento de una familia traumatizada por la pérdida. Todo ello, enmarcado en el contexto de la posesión demoniaca y la tragedia clásica. En palabras de Aster: “sabía que realmente quería hacer una película sobre los efectos corrosivos del trauma en la unidad familiar. Sabía que quería hacer una película que fuera una especie de uróboro sobre una familia que básicamente se está comiendo a sí misma en su dolor”.

Para más información:

Aster, Ari. Hereditary [guion]. Estados Unidos. 2016

Montaño Calcines, Juan Ramón. El canon literario: las miradas de Jano o el Ave Fénix de la literatura. Problemas teóricos y didácticos de la enseñanza de la literatura. Cuba. IPALAC. 2005.

Hereditary: The Complete History of King Paimon. 10 de septiembre de 2022.

. [20 de enero de 2023]

Hereditary: What The Script Teaches Us. 23 de noviembre de 2020.

. [20 de enero de 2023]

Cine aparte: El legado del Diablo.

. [20 de enero de 2023]

El uso del color en Hereditary. 1 de enero de 2021.

. [20 de enero de 2023]

Riley, Jenelle. ‘Hereditary’ Filmmaker Ari Aster Answers Burning Questions (Spoilers). Variety. https://variety-com.translate.goog/2018/film/awards/hereditary-ari-aster-answers-burning-questions-1202841448/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp. [20 de enero de 2023]

St. James, Emily, Hereditary director Ari Aster on family trauma and researching that ending. Vox. https://www.vox.com/culture/2018/6/14/17460560/hereditary-director-interview-spoilers. [20 de enero de 2023]

Órale con la desmenuzada. Me acuerdo que gracias a uno de tus textos la vi, pero no lo pienso volver a hacer.